Herzlichen Glückwunsch an Morgane Kroeger, Clara Maier-Peveling, Anna-Christin Winkler und Luisa-Pauline Engel! Sie sind die ersten Studierenden der PHB, die die neue Approbationsprüfung absolviert haben. Wir gratulieren den vier Absolventinnen ganz herzlich und teilen an dieser Stelle einige ihrer Erfahrungen.

Die Reform der Approbationsprüfung ist eins der Herzstücke der Psychotherapeutengesetzreform von 2020. Im Unterschied zum vorherigen Ausbildungssystem kann sich zur neuen Approbationsausbildung anmelden, wer ein psychologisches Bachelor- und Masterstudium erfolgreich abgeschlossen hat, das den Voraussetzungen des reformierten Psychotherapeutengesetzes entspricht. Die Approbationsprüfung wird also im Anschluss an das Studium absolviert – und nicht mehr im Anschluss an die verfahrensspezifische fachkundliche Qualifizierung.

Die Prüfung besteht aus zwei Teilen, die an verschiedenen Tagen stattfinden: einer mündlich-praktischen Fallprüfung sowie der sogenannten „Anwendungsorientierten Parcoursprüfung“ (AOPP). Bei der Parcoursprüfung werden vor allem fachliche Kompetenzen geprüft, anstatt nur theoretisches Wissen abzufragen. Insgesamt gilt es, fünf Stationen à 20 Minuten zu durchlaufen, bei denen mit Simulationspatienten gearbeitet wird. Die mündlich-praktische Fallprüfung wird als Einzelprüfung durchgeführt und dauert etwa 45 Minuten. Hier wird psychotherapeutisches Fakten- und Handlungswissen aufgrund einer Patientenanamnese geprüft.

Zu ihren Erfahrungen mit der Prüfung erzählte uns Anna-Christin Winkler: „Ich habe etwa zwei Monate lang jeden Tag für die Prüfung gelernt. Wir haben uns als Gruppe oft getroffen und jegliche Art von Rollenspielen miteinander geübt, was ich absolut empfehlen kann. Unser Ziel war es, sowohl fachlich gut vorbereitet zu sein als auch für schwierige Situationen in einem psychotherapeutischen Gespräch gewappnet zu sein.“ Sie habe vor allem den ICD-10 durchgearbeitet und die verschiedenen Störungsmodelle und -kriterieren auswendig gelernt. Das habe sich bei dem Diagnostikteil der Parcoursprüfung auch als sinnvoll erwiesen. „Man sollte grundsätzlich vor allem ein Verständnis der verschiedenen Störungsmodelle haben – auf die Behandlung der Störungen wurde weniger geschaut. Auch die Codes der Störungen brauchten wir während der Prüfung nicht.“

Insgesamt hätten sich die Situationen bei den Stationen alle auf den Therapieanfang, zumeist auf probatorische Sitzungen bezogen. „Jede Station hatte zudem neben der Aufgabenstellung einen hohen beziehungsgestalterischen Anteil, welcher durchaus herausfordernd war. Die 20 Minuten vergingen aber sehr viel schneller, als ich das vor der Prüfung gedacht hatte. Ich kann außerdem empfehlen, sich damit zu beschäftigen was man macht, wenn man ein „Blackout“ hat oder gar nicht weiter weiß, da man die Situation nicht abbrechen und von vorne starten kann und sollte.“

Willkommen an der Psychologischen Hochschule Berlin! Prof. Dr. Robert Miller hat zum 1. Oktober die Berufung zum Professor für Psychologische Methodenlehre an die PHB angenommen. Er wird ab dem Wintersemester Lehrveranstaltungen im Bachelor- und Masterstudium übernehmen und sich in Forschung und Lehre der Entwicklung von Technologien widmen, die die Verknüpfung von digitalen Anwendungen und ambulanter Psychotherapie vereinfachen.

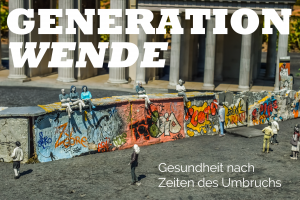

Willkommen an der Psychologischen Hochschule Berlin! Prof. Dr. Robert Miller hat zum 1. Oktober die Berufung zum Professor für Psychologische Methodenlehre an die PHB angenommen. Er wird ab dem Wintersemester Lehrveranstaltungen im Bachelor- und Masterstudium übernehmen und sich in Forschung und Lehre der Entwicklung von Technologien widmen, die die Verknüpfung von digitalen Anwendungen und ambulanter Psychotherapie vereinfachen. Welche Auswirkungen hatte die deutsche Wiedervereinigung auf Menschen in Ost- und Westdeutschland? Welche Veränderungen brachte sie mit sich und wie wirkten sich diese Veränderungen auf die Gesundheit der Menschen aus? Lassen sich heute noch gesundheitliche Unterschiede nachweisen und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es über die gesundheitliche Entwicklung von „Wendekindern“? Fragen wie diesen widmet sich die öffentliche Vortragsreihe „Generation Wende: Gesundheit nach Zeiten des Umbruchs“, die im Wintersemester in Kooperation mit der Sektion Politische Psychologie des BDP sowie der Universität Greifswald an der PHB stattfindet.

Welche Auswirkungen hatte die deutsche Wiedervereinigung auf Menschen in Ost- und Westdeutschland? Welche Veränderungen brachte sie mit sich und wie wirkten sich diese Veränderungen auf die Gesundheit der Menschen aus? Lassen sich heute noch gesundheitliche Unterschiede nachweisen und welche wissenschaftlichen Erkenntnisse gibt es über die gesundheitliche Entwicklung von „Wendekindern“? Fragen wie diesen widmet sich die öffentliche Vortragsreihe „Generation Wende: Gesundheit nach Zeiten des Umbruchs“, die im Wintersemester in Kooperation mit der Sektion Politische Psychologie des BDP sowie der Universität Greifswald an der PHB stattfindet.